中国发布全球首个“量子抗性区块链”:破解未来的安全焦虑

区块链走进“量子时代”,中国率先破局

2025年,中国再次在科技前沿实现“抢跑”!

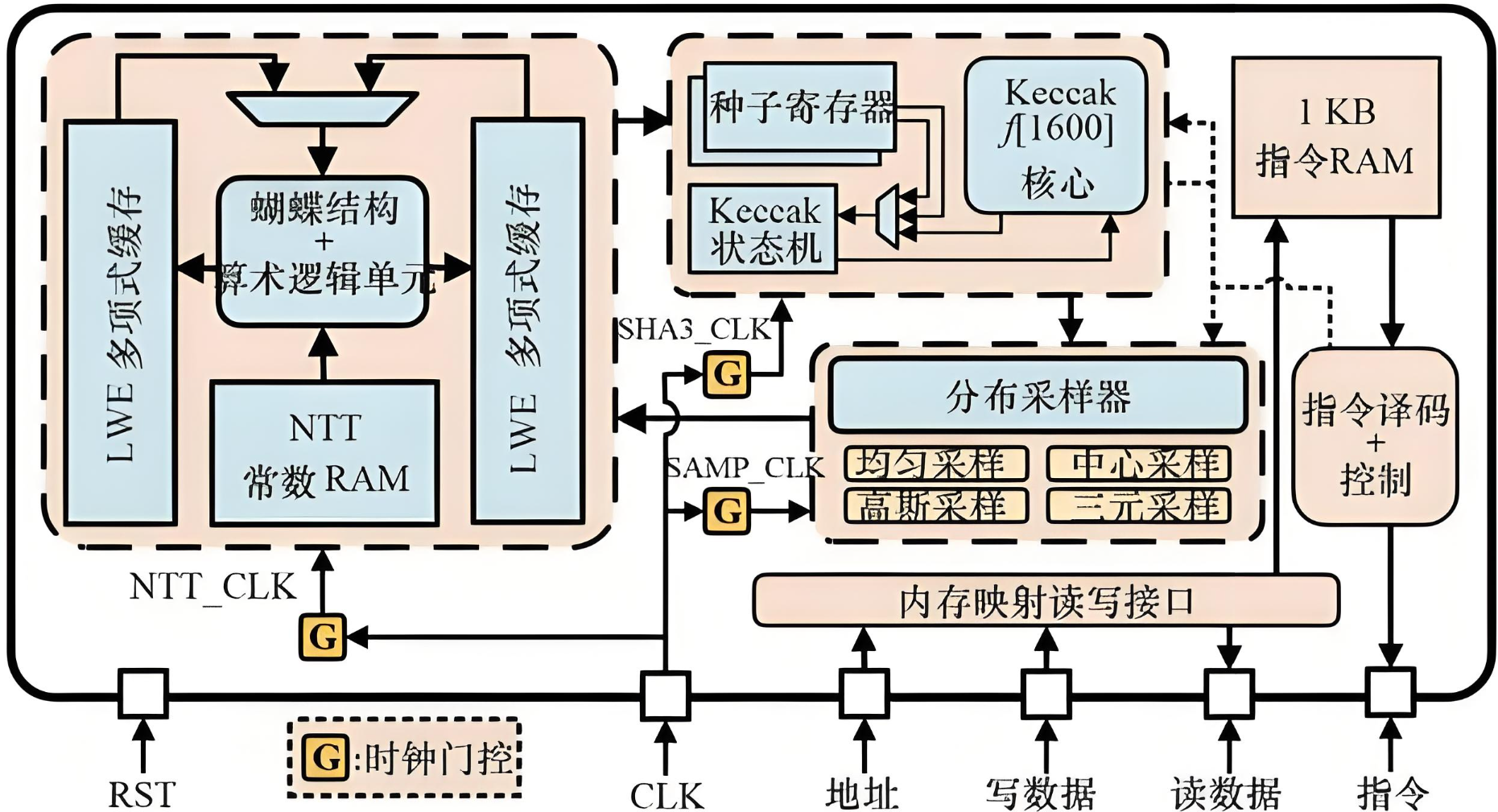

中国科学院联合蚂蚁集团旗下的蚂蚁链,正式发布全球首个量子抗性区块链(PQC Blockchain)系统,宣布这一基于“后量子密码”(Post-Quantum Cryptography)技术的安全型区块链平台已在国家电网成功试点应用。

这意味着:在未来量子计算可能破解现有加密体系的背景下,中国率先实现了区块链底层加密机制的“换心术”,为全球区块链系统装上了“抗量子护盾”。

什么是量子抗性区块链?中国科学院这么干的

我们都知道,当前主流区块链(比如以太坊、比特币)依赖的加密算法,如椭圆曲线签名(ECDSA),一旦遇到强大的量子计算机,很可能被瞬间攻破。这种“未来的危机”正在成为全球加密世界的焦虑源。

中国科研团队并未选择等待,而是选择提前布局。

此次中国科学院与蚂蚁链团队采用了基于格理论(Lattice-based Cryptography)的“后量子密码”,一种即使在量子计算机面前也能“滴水不漏”的加密方案。尤其是被国际标准机构(如NIST)广泛看好的算法如 Dilithium、Falcon、NTRU,都有可能在这次项目中被集成应用。

令人惊艳的是,升级为PQC后,该区块链系统仍然实现了3000+ TPS的高性能处理能力,丝毫没有拖慢链上交易速度。

真实场景落地:国家电网变电站的“量子加密身份证”

技术落地是检验创新的唯一标准。

此次量子抗性区块链的第一个真实应用场景,就落在了国家电网智能设备的身份认证与数据上链。

以前,电网设备(比如变电站终端、电表、传感器)之间的身份认证依赖传统数字证书体系。一旦证书被量子破解,整个电力系统都有可能被劫持或瘫痪。

如今,借助“量子抗性区块链”:

每个电力设备拥有一套基于格密码的“量子安全身份”

设备运行数据实时上链,确保全过程可追溯、不可伪造

多地分布式调度中心可依靠PQC签名进行跨区域协同控制

这不仅保障了中国电力系统的长期安全性,也为其他国家级基础设施(如轨道交通、石油管网、城市水务)提供了强有力的“区块链安全模版”。

🇨🇳 科技自立的缩影:中国区块链继续“领跑”

这项技术的突破不仅仅是一次密码学的胜利,更是中国推动“自主可控区块链基础设施”的关键里程碑。

中国科学院作为国家顶级科研机构,近年来已多次在密码算法、可信计算与区块链共识机制上取得突破。此次量子抗性区块链的推出,正是“政产学研”协同创新的成果。

而蚂蚁链作为中国领先的企业级区块链平台,过去几年已在医疗、金融、司法、碳中和等多个领域落地,积累了丰富的链上工程经验。

两者的联手,打通了“前沿密码学”到“工业级可用区块链系统”的整个转化路径。

未来的畅想:PQC区块链将无处不在?

你能想象这样的场景吗?

量子抗性电子护照:出入境刷链认证,毫秒内验证身份,全球同步同步

高校区块链证书系统:几十年后仍无法被伪造的学历链条

智能汽车+区块链安全网:车与车之间通过PQC进行通信,避免“量子劫车”

这不是科幻,而是中国正在构建的量子安全可信社会。

结语:区块链与科技院的“量子答卷”

这一次,中国没有“等风来”,而是自己造了一台风力发动机。

通过中国科学院的科研攻坚与蚂蚁链的工程落地,中国已在全球首次将“后量子密码”真正植入区块链底层协议,并完成实战部署。不仅是对未来的提早布局,更是对科技自主、信息安全的深度回应。

量子计算来临之日,正是中国区块链成熟之时。